An Wetterstationen werden eine ganze Reihe von verschiedenen Meßgrößen ermittelt, die Wetterelemente genannt werden. Der Umfang hängt von der technischen Ausstattung der Station ab. Diese Übersicht behandelt insbesondere Meßgrößen, die von der Wetterstation Wöllsdorf gemessen werden.

Temperatur

In der Meteorologie werden sowohl direkt gemessene als auch abgeleitete Temperaturmeßgrößen verwendet.

Lufttemperatur

Die normale Lufttemperatur, die in Wetterberichten genannt wird, wird in einer Höhe von 2m über dem Boden gemessen. Daneben wird manchmal auch noch die Temperatur kurz über dem Boden (in einer Höhe von 5cm) gemessen.

gefühlte Temperatur

Das menschliche Temperaturempfinden wird nicht nur von der herrschenden Lufttemperatur bestimmt, sondern auch von Luftfeuchte, Sonnenstrahlung und Wind beeinflußt. Es wurden verschiedene Formeln entwickelt, um dieses Empfinden in einem Temperaturwert auszudrücken, wobei unterschiedlich viele dieser zusätzlichen Faktoren berücksichtigt werden. Diese Site zeigt den THSW-Wert als gefühlte Temperatur an. Einen Vergleich finden Sie auf der Diagramme-Seite.

Taupunkt

Beim Taupunkt stellt man sich vor, daß die Luft bei konstantem Druck abgekühlt wird. Dabei steigt die relative Luftfeuchte an. Der Taupunkt ist dann genau die Temperatur, bei der die relative Luftfeuchte 100% erreicht und in der Luft enthaltene Feuchtigkeit als Tau oder Nebel ausfällt.

Bei ruhigem Wetter ist der Wert des Taupunktes am Abend ein guter Hinweis auf die zu erwartende tiefste Nachttemperatur.

Feuchtkugeltemperatur

Die Feuchtkugeltemperatur (auch Feuchttemperatur oder Kühlgrenztemperatur) ist die niedrigste Temperatur, die man durch Verdunstung von Wasser erreichen kann. Sie wird auf einer eigenen Seite ausführlicher beschrieben.

Taupunktdifferenz (Spread)

Die Taupunktdifferenz (englisch Spread) ist die Differenz zwischen Lufttemperatur und Taupunkt. Sie wird in Kelvin gemessen und in der Meteorologie vielfältig verwendet. Um so kleiner der Wert ist, um so feuchter ist die Luft. Die Taupunktdifferenz ist Basis zur Berechnung der Wolkenuntergrenze.

Äquivalenttemperatur

Die Äquivalenttemperatur Te ist ein rechnerischer Wert, der die Belastung des menschlichen Körpers durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beschreiben soll. Sie ist die Summe aus der gemessenen Temperatur (fühlbare Wärme) und der im Wasserdampf der Luft enthaltenen Wärme (latente Wärme). Die Größe wird als Maß für Schwüle verwendet. Häufig wird ein Wert von 49°C als Grenze genannt, ab der die Bedingungen als belastend empfunden werden.

Die meteorologische Definition ist etwas sperrig. Dabei ist die Äquivalenttemperatur die Temperatur, die eine zunächst feuchte Luft erreicht, wenn man den gesamten enthaltenen Wasserdampf bei konstantem Druck kondensiert und die dabei frei werdende Wärme (Kondensationsenthalpie) der nunmehr trockenen Luft zuführt.

Äquivalentpotentielle Temperatur

Die äquivalentpotentielle Temperatur (auch: potentielle Äquivalenttemperatur) Θe unterscheidet sich von der bloßen Äquivalenttemperatur dadurch, daß man sich vorstellt, daß die Luft noch auf einen Druck von 1000 hPa gebracht wird, wodurch sich der Wert noch ein wenig verändert. Meteorologisch genau muß noch dazugesagt werden, daß dieser Vorgang trockenadiabatisch erfolgen muß.

Luftfeuchte

Eine wesentliche Kenngröße für das Wettergeschehen ist die in der Luft enthaltende Feuchtigkeit. Dabei ist das Wasseraufnahmevermögen der Luft sehr stark von der Temperatur abhängig.

absolute Luftfeuchte

Die absolute Luftfeuchte ist die in der Luft enthaltene Wassermenge. Sie wird in mg/m³ gemessen.

relative Luftfeuchte

Die relative Luftfeuchte bezeichnet die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit im Vergleich zu der höchstmöglichen Feuchtigkeit, die die Luft bei der aktuellen Temperatur aufnehmen könnte. Der Wert wird deshalb in Prozent angegeben. Nimmt die Temperatur zu, zum Beispiel nach Sonnenaufgang, nimmt der Wert der relativen Luftfeuchte allein durch die Temperaturänderung schon ab.

Luftdruck

Gemessen werden kann an der Station nur ein Luftdruck. In der Meteorologie wird der Luftdruck aber nach bestimmten Regeln normalisiert, um die Werte verschiedener Stationen vergleichen zu können. Dadurch gibt es doch verschiedene Werte für den Luftdruck. Aus der Luftfahrt sind dabei Abkürzungen für diese Werte bekannt, die auch im meteorologischen Kontext verwendet werden.

Der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Der Zusammenhang ist sehr komplex und wird stark von den jeweiligen Wetterbedingungen beeinflußt. Deshalb nutzt die Meteorologie eine sogenannte Standardatmosphäre (15°C auf Meereshöhe bei 1013,25 hPa gemessenem Luftdruck). Dann kann der Luftdruck auf einer bestimmten Meereshöhe annhäherend über die barometrische Höhenformel berechnet werden.

Der Wert von 1013,25 hPa für den Luftdruck der Standardatmosphäre wurde 1954 in Resolution 4 der 10. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) des Internationalen Büros für Maß und Gewicht (BIPM) in Paris festgelegt. Er entspricht dem glatten Wert von 760 Torr in dieser veralteten Einheit.

absoluter Luftdruck in Barometerhöhe (Meßwert)

Der Drucksensor an der Station nimmt den dort wirkenden Luftdruck auf. Das ist nicht der Wert, der in Wetterkarten eingetragen und in Wetterberichten genannt wird.

absoluter Luftdruck auf Stationshöhe (Stationsluftdruck, QFE)

Da die Q-Gruppen aus der Luftfahrt stammen, bezeichnet QFE zuvorderst den Luftdruck auf Höhe der Rollbahn des Flughafens. In Analogie dazu ist das bei Wetterstationen die Stationshöhe. Als solche gilt die Höhe des Erdbodens unter dem Temperatursensor. Der Meßwert des Stationsbarometers muß also in der Regel umgerechnet werden, um den Stationsluftdruck zu erhalten. Der Unterschied ist allerdings nur bei hoher Meßgenauigkeit entscheidend, wie sie selbst bei semiprofessionellen Geräten noch nicht erreicht wird (Einfluß ca. 0,1 hPa auf 80 cm Höhenunterschied).

relativer Luftdruck bei Standardathmosphäre (QNH)

In die Berechnung des QNH-Wertes geht nur die Meereshöhe der Station ein. Ansonsten wird die genormte Standardathmosphäre (15°C Lufttemperatur auf Meereshöhe, 0% Luftfeuchte) zugrundegelegt.

relativer Luftdruck bei aktuellen Bedingungen (QFF)

Neben der Meereshöhe der Station gehen bei der Berechnung des QFF-Wertes noch aktuelle Meßwerte weiterer Größen in die Berechnung ein. Dies ist der Wert, der üblicherweise im Wetterbericht genannt und in die Wetterkarten eingetragen wird. Nicht einheitlich ist jedoch, welche zusätzlichen Meßgrößen berücksichtigt werden, etwa nur die Temperatur oder Temperatur und Luftfeuchte. Weiterhin gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Näherungsformeln.

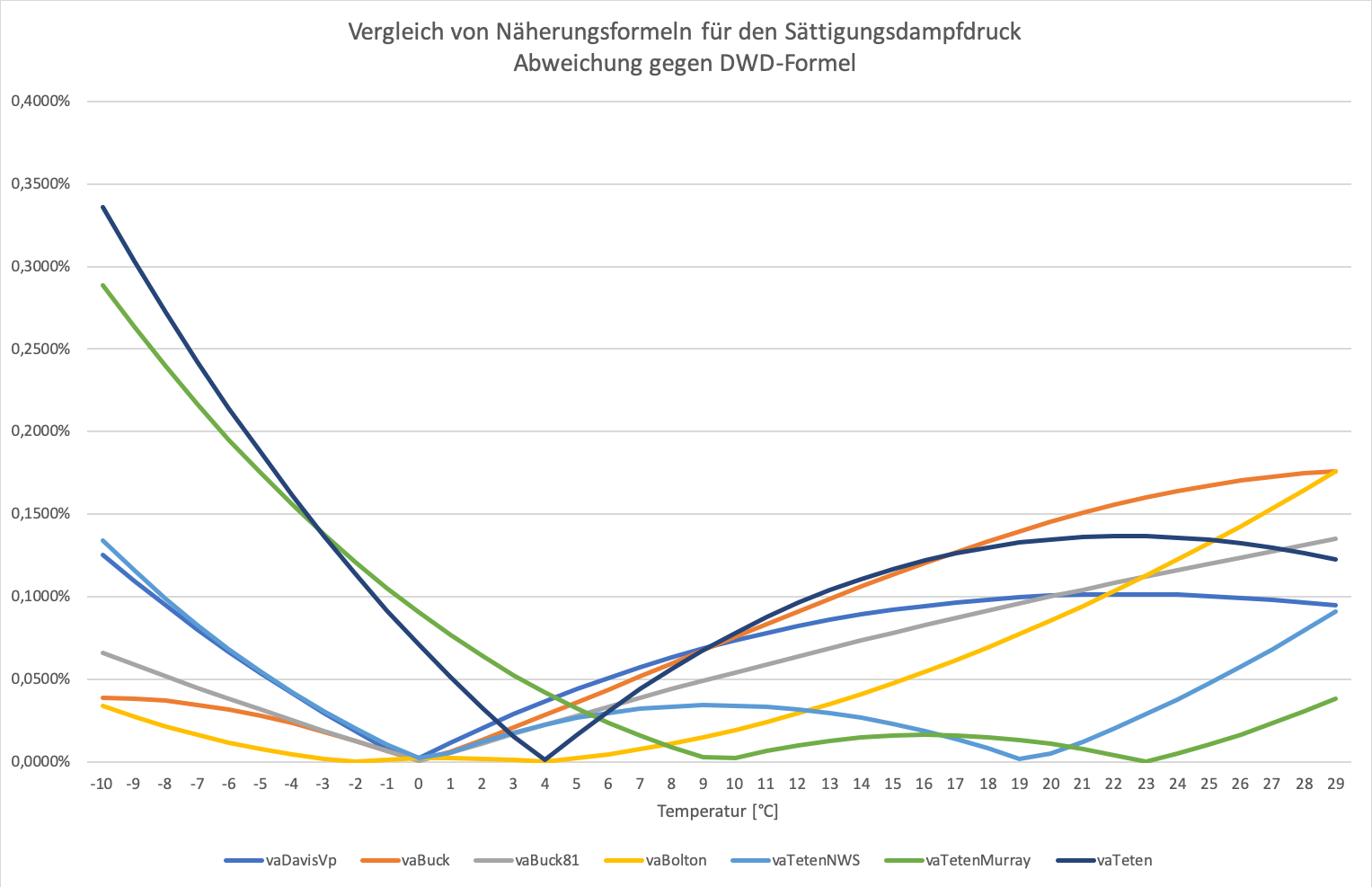

Sättigungsdampfdruck

Zur Berechnung des relativen Luftdrucks und einiger abgeleiteter Temperaturgrößen wird als Hilfsgröße der Sättigungsdampfdruck des Wassers benötigt. Das ist der Druck (wissenschaftlich Partialdruck) des Wasserdampfes bei 100% Luftfeuchte. Er ist stark von der Temperatur abhängig. Die genaue Berechnung ist kompliziert, aber es gibt eine Reihe von Näherungsformeln, die in der Meteorologie angewendet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die in seinem Bereich zu verwendende Formel explizit in seinem Wetterschlüsselhandbuch (VuB 2) festgelegt. In der Wettersoftware WeeWX sind mehrere Formeln hinterlegt. Die Wetterstation Davis Vantage Pro 2 verwendet ebenfalls eine eigene Formel. Das nebenstehende Diagramm zeigt einen Vergleich der Formeln. Man muß schon sehr genaue Meßwerte haben, daß die Abweichungen überhaupt einen Unterschied ausmachen.

Wind

Wind wird durch weiträumige Luftdruckunterschiede hervorgerufen.

Windstärke

Die Windstärke bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Luft bewegt. Sie wird heute meist in km/h oder m/s angegeben. Ältere Einheiten sind Knoten (kn) und die Beaufort-Skala, die die Windstärke in 12 Bereiche einteilt.

Das Meßgerät zur Bestimmung der Windstärke wird Anemometer genannt. Es sind verschiedene Bauformen bekannt, die auf unterschiedlichen Meßprinzipien beruhen. Die Wetterstation Wöllsdorf verwendet ein Schalenanemometer.

Windrichtung

Als Windrichtung wird die Richtung angegeben, aus der der Wind kommt, nicht wohin er weht. Das ist auch sinnvoll, denn von dort bringt er Wärme oder Kälte, Feuchtigkeit oder Trockenheit, Gerüche und Schwebstoffe mit. In Mitteleuropa weht der Wind vorwiegend aus westlichen Richtungen.

Windverlauf

Der Windverlauf bezeichnet die "Menge" an Wind, die am Meßort während einer bestimmten Zeit "vorbeikommt", unabhängig von der Windrichtung. Für Mathematiker ist es das Integral der Windstärke über die Zeit. Das ist hilfreich zu wissen, wenn man eine Windenergieanlage aufstellen will, denn die Zahl sagt etwas über die Ertragserwartungen.

Niederschlag

Niederschlag faßt Regen, Schnee, Graupel, Hagel, Tau und Reif zusammen. Dabei stellt man sich die Wassermenge als Schicht über dem Boden vor und mißt deren Dicke in Millimetern (mm). Eine andere Variante ist die Wassermenge in Litern, die über einem Quadratmeter Boden niedergeht (l/m²). Erfreulicherweise ergeben beide Betrachtungsweisen und Einheiten dieselben Zahlenwerte.

Bei Schnee wird zusätzlich die Schneehöhe angegeben, die den Boden bedeckt. Die Wetterstation Wöllsdorf verfügt nicht über eine Schneehöhenmessung und führt auch keine manuellen Messungen dazu aus.

Sonnenstrahlung

In der Meteorologie wird sowohl die direkte Sonnenstrahlung als auch die allgemeine Himmelsstrahlung gemessen. Die Werte am Boden hängen stark von der Wolkenbedeckung ab. Auch kann die Strahlung im Bereich des sichtbaren Lichts und im ultravioletten Bereich (UV) unterschieden werden. Zum Thema Sonnenstrahlung und Sonnenenergie gibt es eine eigene Seite.

UV-Index

Der UV-Index ist eine international definierte Skala für die Sonnenbrandgefahr. Dazu wird vor allem die ultraviolette Strahlung der Sonne ausgewertet. Die Wetterstation Wöllsdorf verfügt über einen UV-Sensor zur Bestimmung des UV-Index.

| UV-Index | Gesundheitliche Gefährdung | Empfohlene Schutzmaßnahmen |

|---|---|---|

| 0...2 | gering | nicht erforderlich |

| 3...5 | mittel | Haut bedecken, Sonnenbrille, Sonnencreme |

| 6...7 | hoch | Haut bedecken, Sonnenbrille, Sonnencreme, mittags im Schatten aufhalten |

| 8...10 | sehr hoch | zusätzlich Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr meiden |

| ab 11 | extrem | möglichst nicht im Freien aufhalten, die Mittagszeit im Haus verbringen |

| UV | Bedeutung |

|---|---|

| 0...2 | geringe Gefährdung Schutzmaßnahmen nicht erforderlich |

| 3...5 | mittlere Gefährdung Haut bedecken, Sonnenbrille, Sonnencreme |

| 6...7 | hohe Gefährdung Haut bedecken, Sonnenbrille, Sonnencreme, mittags im Schatten aufhalten |

| 8...10 | sehr hohe Gefährdung zusätzlich Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr meiden |

| ab 11 | extreme Gefährdung möglichst nicht im Freien aufhalten, die Mittagszeit im Haus verbringen |

Weitere Infos: Sonnenschutz. Was ist wichtig, was Unsinn?

Sonnenscheindauer

Die Sonnenscheindauer läßt sich gar nicht so einfach messen. Die Helligkeit allein sagt nichts darüber aus, ob die Sonne wirklich scheint. Früh morgens ist die allgemeine Helligkeit auch bei Sonnenschein geringer als mittags bei bewölktem Himmel, der die Sonne verdeckt. Meteorologische Institutionen verwenden deshalb Geräte, die motorisch der Sonne nachgeführt werden. Solche Geräte übersteigen natürlich die Möglichkeiten privater Wetterstationen.

Seit dem 20.03.2022 besitzt die Wetterstation Wöllsdorf einen Sonnenscheindauer-Sensor der Firma Instromet aus Großbritannien, konfektioniert für die Nutzung mit Davis-Wetterstationen von der niederländischen Firma Aageka webshops mit der Marke Weerhuisje. Dieses Gerät basiert auf dem Helligkeitsunterschied vor und hinter einem Schattenstab. Durch die Anordnung der Meßflächen rings um den Schattenstab ist der Sensor unabhängig von der Sonnenrichtung.

Wolkenuntergrenze

Die Wolkenuntergrenze ist ein rechnerischer Wert, ab welcher Höhe über dem Boden die Bedingungen herrschen, damit sich Wolken bilden können. In die Berechnung gehen Temperatur, Luftfeuchte und die Meereshöhe des Meßortes ein.

Die von dieser Wetterstation verwendete Wettersoftware WeeWX berechnet die Wolkenuntergrenze nach der Henningschen Formel. Sie gilt nur für konvektive Bewölkung und inbesondere nicht bei Frontdurchgängen.

Quellen und Verweise

- Robert Hausen (DWD): Der Taupunkt – ein Multitalent in der Wettervorhersage. Thema des Tages, DWD, 01.12.2016.

- DWD: UV-Strahlung

- WHO: Global Solar UV Index

- Gerd Pfeffer: Kondensationsniveau

- Stephen Burt: Sunshine recorders – an overview (englisch)

- DWD: Äquivalenttemperatur – Potentielle Äquivalenttemperatur

- Felix Dietzsch (DWD): Kleine Synoptikkunde (7) – Die Temperatur als Maß vieler Dinge. Thema des Tages, DWD, 20.12.2020. (abgerufen am 24.03.2023)

- Thomas Ruppert (DWD): Hitze und Schwüle. Thema des Tages, DWD, 12.08.2015.